Anoche murió Marga. Era la gata de la familia. 18 años. Cara de pocos amigos. Actitudes de pocos amigos. Enemiga de los extraños, de las caricias y el afecto. Prototipo de gato mal llevado, arquetipo aproximado del dictador, construyó su relación con mi gente y conmigo desde la distancia, la mala onda y eventualmente algún ronroneo lastimoso que nos recordaba que la que mandaba era ella, que la imposición de las reglas era su prerrogativa como emperatriz de todas las Rusias.

Queremos creer que murió de vieja, pero por lo bajo sabemos que no, que murió de celos. Hace 10 meses estaba bien, todo lo exultante que puede estarlo un gato añoso y mañoso, pero bien. Hasta que llegó Catalina, una gatita levantada de la calle. Marga no lo resistió. La odió desde el minuto cero y se mantuvo firme en su odio hasta que la consumió. Veterinarios y remedios no impidieron que el imperio de la biología hiciera lo suyo. Como todos aquellos que están mal, en sus últimos días había remontado un poco la vida, una suerte de lucidez terminal, de mejoría macabra que solo ven los cercanos, aquellos que se abrazan a la estupidez de la esperanza. Mejoró, comió, caminó, siguió odiando al perro. Fiel a la conchudez atávica de su especie orinó donde quiso su meada como fuego y volvió a maullar. Arañó a la otra gata, impuso terror a los pajaritos del barrio y se bañó en barro y mugre. Visitó sus rincones favoritos. Se recostó y murió sin más estridencias que las de nuestro propio llanto que corrió por dentro como una peregrinación al más chúcaro de los altares.

Como pasa con los amores y las amistades que terminan sabemos que algo duele, pero todavía no acabamos de asociar significado y significante. Duele sin nombre, sin objeto. Duele sin doler hasta que un día los dioses le pongan nombre y apellido a la corona que dice «tus amigos» y entonces la lágrima tenga dueño y el duelo su razón de ser.

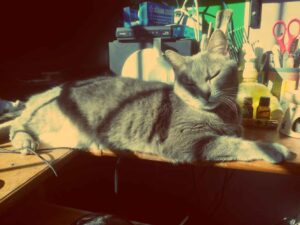

Nos deja postales privadas, imágenes. La vez que nos regaló una laucha que había cazado. La vez que mi hermano le cortó los bigotes y anduvo extraviada como si el universo le hablara en mandarín. O aquellas veces que se sentaba a tomar el sol del otoño sobre la impresora llenándola de pelos. Otra en la que apareció con un pollo a la parrilla a medio cocinar que vaya a saber a qué vecino le robó en una distracción o esa secuencia de película de horror clase B en la que la encontramos una madrugada defecando en el inodoro cual poseída por un súcubo gatuno.

A mí me deja unos cuantos arañazos. El recuerdo de su compañía en noches de exceso tratando de expurgar amores contrariados; el recuerdo de horas y horas oliendo rincones tratando de descular dónde había meado. Me deja la creencia de que los gatos algo saben de lo que escondemos, como si intuyeran nuestras miserias y deshonras y nos dijeran con su mirada «a mí no me engañás» para luego acurrucarse mientras disculpan nuestra humanidad. La gente que cree en pelotudeces dice que los gatos cuidan los portales que llevan a nuestros dobles cuánticos. Falopa del conurbano, vencida, adulterada. La verdad es que Marga no cuidaba nada, no significaba más de lo que era: parte de la familia, un ser vivo que se movía entre nosotros con más libertad que cualquiera y nos imponía rutinas y procederes, gastos y atenciones, pero, sobre todo, vínculos. En tiempos de sálvese quien pueda los vínculos son importantes. Anoche, perdí (mos) uno.

Donde sea que estés, donde fuera que vayas, Marga, que tu viaje sea largo.